죽녹원(竹綠苑) 죽순의 기세를 보면

죽림정사, 오래 전부터 듣던 명칭이다. 중학교 때 처음 이 말을 접했다. 이는 ‘대나무숲의 절’이라는 뜻이다.

무엇이든지 처음 경험한 것은 강렬하다. 그리고 오래 기억에 남는다. 중학교 일학년 때 불교시간에 부처님의 일생을 배웠는데 그때 죽림정사라는 말이 박혔다.

대나무를 보면 가슴이 설레인다. 하늘높이 주욱주욱 뻗은 것이 마음을 상쾌하게 한다. 더구나 사시사철 푸르다.

대나무도 대나무 나름이다. 시골집에서 보는 가는 줄기의 대나무가 있는가 하면 마치 열대우림에서나 볼 수 있는 왕대도 있다. 또한 산에 가면 산죽이라 하여 낮게 깔리는 대나무도 있다. 대나무와 유사한 것으로 ‘시누대’라는 것도 있다.

이번 남도 여행에서 대나무를 원 없이 보았다. 담양 ‘죽녹원(竹綠苑)’에서 본 것이다.

담양은 대나무의 고장이다. 대나무가 특산품이어서 대나무 축제도 열리고 있었다. 축제보다도 대나무를 보고자 죽녹원에 들어갔다.

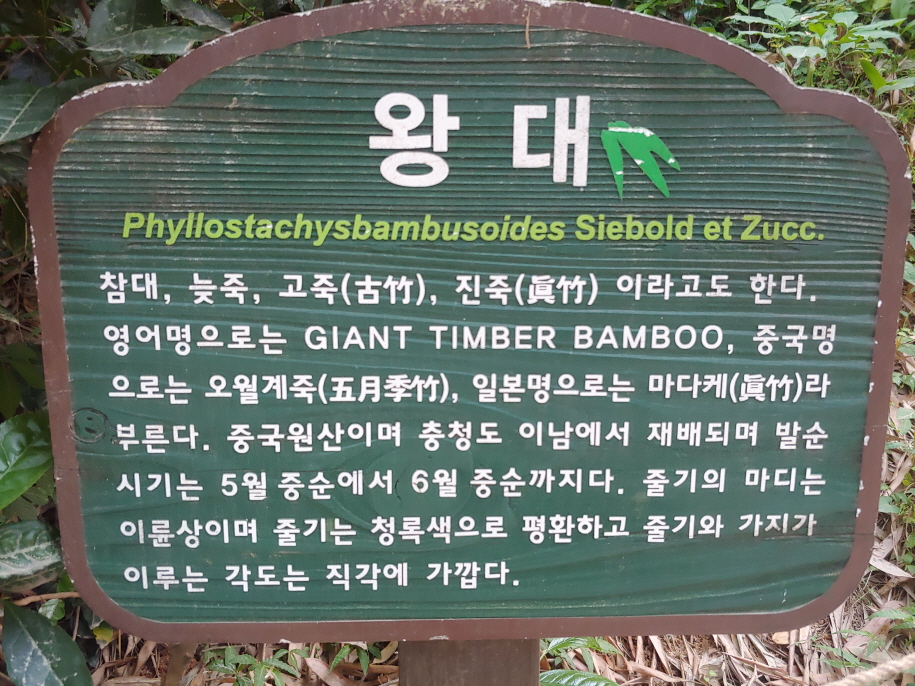

죽녹원은 커다란 대나무숲이다. 그런데 대나무는 온통 큰 것 일색이다. 맹종죽이나 왕대 같은 대나무를 말한다.

흔히 “왕대 밭에 왕대나고 쫄대 밭에 쫄대 난다.”라고 말한다. 왕대 씨가 따로 있는 것이다. 그러나 민란의 지도자는 “어디 왕후장상의 씨가 따로 있는가?”라며 혁명을 주도 한다.

맹종죽과 왕대는 보기에도 시원시원하다. 보는 것만으로 힐링이 되는 것 같다. 그렇다면 맹종족과 왕대는 어떻게 다른가?

맹종죽은 우리나라 원산이 아니다. 중국이 원산이다. 주로 전라남북과 경상남북에서 재배되고 있다. 줄기의 마디는 일륜상이라고 한다. 줄기는 청록색이면 표면에 흰가루가 부착되어 있는 것이 특징이다.

왕대는 어떤 것인가? 왕대 역시 중국이 원산이다. 충청도 이남에서 재배된다. 줄기의 마디는 이륜상이고 줄기와 가지는 직각에 가깝다고 한다.

맹종족과 왕대는 구분하기가 쉽지 않다. 다만 맹종죽에는 흰가루가 있어서 구분된다.

죽녹원 대나무를 보고 있으면 마음이 고양된다. 마치 장쾌한 산맥을 보는 것 같다. 왜 이런 느낌이 들까? 그것은 곧기 때문이다.

대나무는 올곧음의 상징이다. ‘죽림칠현’이라는 말이 있듯이 선비의 기개가 느껴진다. 대나무 숲에 있으면 기상이 길러질 것 같다.

대나무를 접한 것은 자연스러웠다. 시골에 대나무가 있었기 때문이다. 그러나 왕대나 맹종죽은 아니다. 쫄대를 말한다. 시누대는 울타리용으로 사용된다. 산에 가면 산죽이 있다.

대나무를 늘 그리워했다. 시골에서 대나무에 대한 추억이 있어서 대나무를 보면 반가웠다. 그런데 중부지방에서도 종종 대나무가 자란다는 것이다. 망해암 올라가는 길에도 대나무 숲이 있다. 아파트 단지에도 대나무 숲을 조성해 놓았다.

대나무에 대한 추억은 죽림정사라는 말에서도 시작된다. 중학교 때 이 말을 처음 접한 이래 죽림정사가 어떤 곳인지 궁금했다.

시절인연이 되었을 때 죽림정사에 있게 되었다. 2018년 1월 인도성지 갔었을 때 죽림정사에 간 것이다. 그런데 정사에 있는 대나무는 내가 생각하는 대나무가 아니었다. 시골에서 보던 그런 대나무가 아니라 마치 야자나무처럼 생긴 인도산 대나무였던 것이다.

(인도 죽림정사 대나무)

초기경전에서 대나무는 부정적이다. 이는 다음과 같은 게송이 잘 말해준다.

“파초와 대나무와 갈대는

자신의 열매가 자신을 죽이네.

수태가 노새를 죽이듯.

명예가 악인을 죽이네.”(S6.12)

이 게송은 ‘데바닷따의 경’에 실려 있다. 파초와 대나무와 노새에 대하여 악인의 대명사 데바닷따의 최후로 묘사하고 있다.

파초는 다년생 초목의 바나나 나무 같은 것이다. 그런데 파초는 꽃이 피어 열매를 맺으면 시들어 죽는다는 것이다. 계속 살 수 없는 것이다. 대나무와 갈대 역시 꽃이 피어 열매를 맺으면 죽는다. 또한 노새는 생식능력이 없어서 수태되면 죽는다.

데바닷따는 부처가 되고자 했다. 부처님을 살해하면 부처의 자리에 앉게 되기 때문이다. 그러나 데바닷따의 계획은 무산되었다. 부처님을 살해하고자 하는 무간업을 지었다.

데바닷따의 행위는 지혜롭지 못한 것이다. 지혜롭지 못한 악인이 사견(邪見)을 가졌을 때 파초와 대나무와 갈대가 꽃을 피워 열매를 맺는 것과 같다. 열매가 맺음과 동시에 죽음을 맞이한다. 이는 마치 생식능력이 없는 노새가 수태하는 것과 같다. 그래서 부처님은 다음과 같이 말씀 하셨다.

“수행승들이여, 예를 들어 대나무가 열매를 맺으면 자멸하고 대나무가 열매를 맺으면 쇠망하듯이, 수행승들이여, 데바닷따에게 생겨난 이득과 명예와 칭송이 그 자신을 파멸시키고, 데바닷따에게 생겨난 이득과 명예와 칭송이 그 자신을 쇠망하게 할 것이다.”(A4.68)

수행자에게 있어서 이득과 명예와 칭송은 독과 같은 것이다. 여기에 빠져 들면 수행자의 삶을 살 수 없다. 부처님 자리를 차지하고자 했던 데바닷따가 그랬다.

초기불교에서 대나무는 번뇌의 상징이다. 이는 청정도론에서 지혜의 칼로 “대나무 덤불을 잘라내는 것처럼”(Vism.1.4)이라고 묘사되어 있는 것에서 알 수 있다.

엉킨 것은 풀어 내야 한다. 그러나 너무 엉켰을 때 단번에 잘라 낸다. 그것은 지혜의 검으로 베는 것이다. 그래서 다음과 같이 설명되어 있다.

“예를 들어 남자가 땅 위에 서서 잘 드는 칼을 들어서 커다란 대나무 덤불을 잘라내는 것처럼, 이와 같이 계행의 땅에 입각해서 선정의 돌로 연마된 통찰의 지혜라는 칼을 정진력으로 책려된 예지적 지혜의 손으로 움켜잡고 일체의 자신의 상속 중에 생겨난 갈애의 결박을 풀고 절단하고 파괴해야 한다. 길의 찰나에 그는 결박을 벗어나고, 경지의 찰나에 그는 결박을 벗어난 자가 되어 신들을 포함한 세상에서 최상의 공양받을 만한 님이 된다.”(Vism.1.4)

청정도론에서 대나무는 덤불로 된 것으로 엉킴의 상징이다. 이런 엉킴은 물리적으로는 풀 수 없다. 정신 능력으로 풀어야 한다. 엉킴은 다름 아닌 번뇌이다. 정신적 번뇌는 지혜의 칼로 베어 내야 한다.

죽녹원에서 본 대나무에는 엉킴이 없다. 오로지 위로 주욱주욱 뻗어 있다. 보는 것만으로도 장쾌하다. 그런데 또 하나 힐링 되는 것이 있다. 그것은 죽순이 쑤욱쑤욱 올라오는 것이다.

우후죽순이라는 말이 있다. 죽녹원에서 죽순을 보았다. 그 크기가 어른 팔뚝만하다. 마치 열대우림 속에서나 볼 수 있는 것을 접했다.

죽순은 기세가 있다. 이제 땅을 헤집고 나온 것부터 하늘 높이 치솟은 것까지 그룹을 이루고 있다. 죽순의 기세를 보면 마치 청소년기에 키가 쑤욱쑤욱 자라는 것 같은 느낌을 받는다.

여행은 일상의 탈출이다. 여행지는 모든 것이 새롭다. 대나무 숲도 예외가 아니다.

초기경전에서는 대나무는 망하는 것의 상징이다. 또한 엉킴의 상징이다. 그러나 동아시아에서 대나무는 올곧음의 상징이다. 이렇게 나라마다 시대마다 다르다.

대나무를 보고 있으면 힐링이 되는 것 같다. 그런데 더욱 힐링이 되는 것은 죽순이다. 마치 아기가 쑥쑥 자라는 것 같다. 청소년의 키가 쑥쑥 크는 것 같다. 이렇게 본다면 대나무보다 죽순이다.

2024-05-19

담마다사 이병욱

'국내여행' 카테고리의 다른 글

| 발왕산 천년 주목 (0) | 2024.06.08 |

|---|---|

| 시흥갯골생태공원에서 어싱하기 (2) | 2024.06.03 |

| 백아산자연휴양림의 아침 (0) | 2024.05.16 |

| 세량지 아침 물안개 (0) | 2024.05.16 |

| 우중 캠핑장 라면맛이란 (8) | 2024.05.06 |