시흥갯골생태공원에서 어싱하기

지게꾼의 행복이 있다. 한짐 지게를 내려 놓고 나무 그늘 아래서 한숨 자는 행복이다. 왕권의 행복이 부럽지 않다.

바람은 살랑살랑 불어 온다. 스스르 눈이 감긴다. 막 잠들려 할 때 최상의 행복을 맛본다. 어쩌면 이것이 열반인지 모른다. 나뭇꾼의 행복, 지게꾼의 행복이다.

지게꾼의 행복을 맛보기로 했다. 텐트 치며 한숨 자는 것이다.

텐트는 준비되어 있다. 두 달 전에 당근마켓에서 구입했다. 아니 가져 온 것이다. 누군가 나눔한 것을 가져 왔다.

아나바다, 아껴쓰고 나누어 쓰고 바꾸어 쓰고 다시 쓰는 것이다. 재활용품 가게에서 가능하다. 그런데 당근마켓에서는 나눔도 있다는 것이다. 필요로 하는 사람에게 무상으로 주는 것이다.

텐트가 두 개 있다. 큰 것은 당근마켓에서 3만원 주고 샀다. 아나바다에서 다시 쓰는 것이다. 작은 것은 나눔한 것을 가져 왔다. 아나바다에서 나누어 쓰는 것이다.

텐트는 누가 썼을까? 어떤 사연 있는 텐트일까? 죽은 자가 쓴 것인지 모른다. 망한 자가 쓴 것인지 모른다. 게으치 않는다. 텐트는 아무 잘못이 없다. 새로운 인연과 만나 쓰여지면 그만이다.

오늘은 작은 텐트를 써 보기로 했다. 원터치팝업 방식이다. 던지면 저절로 쫙 펴지는 방식이다.

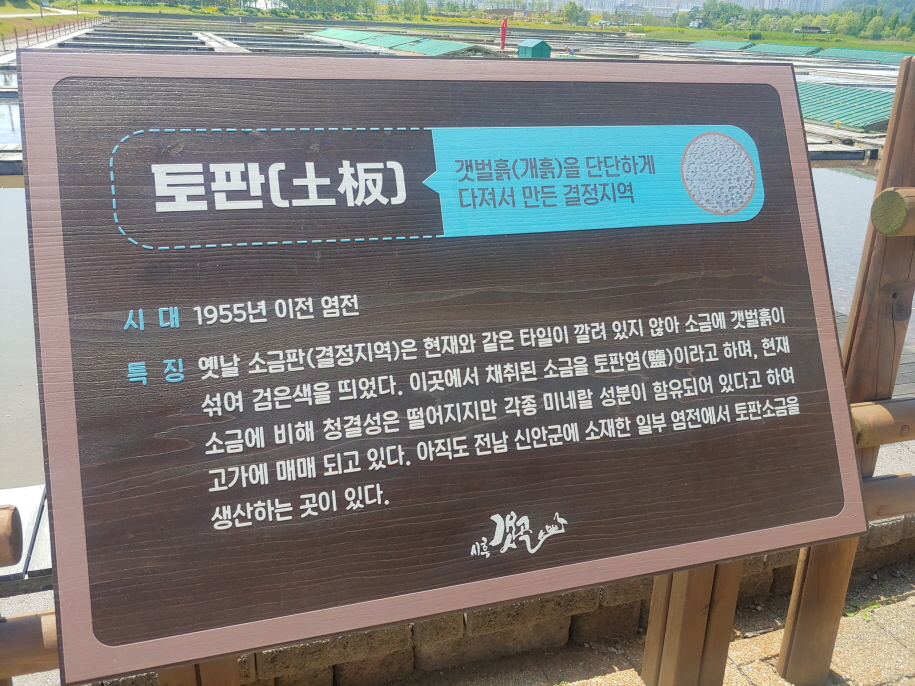

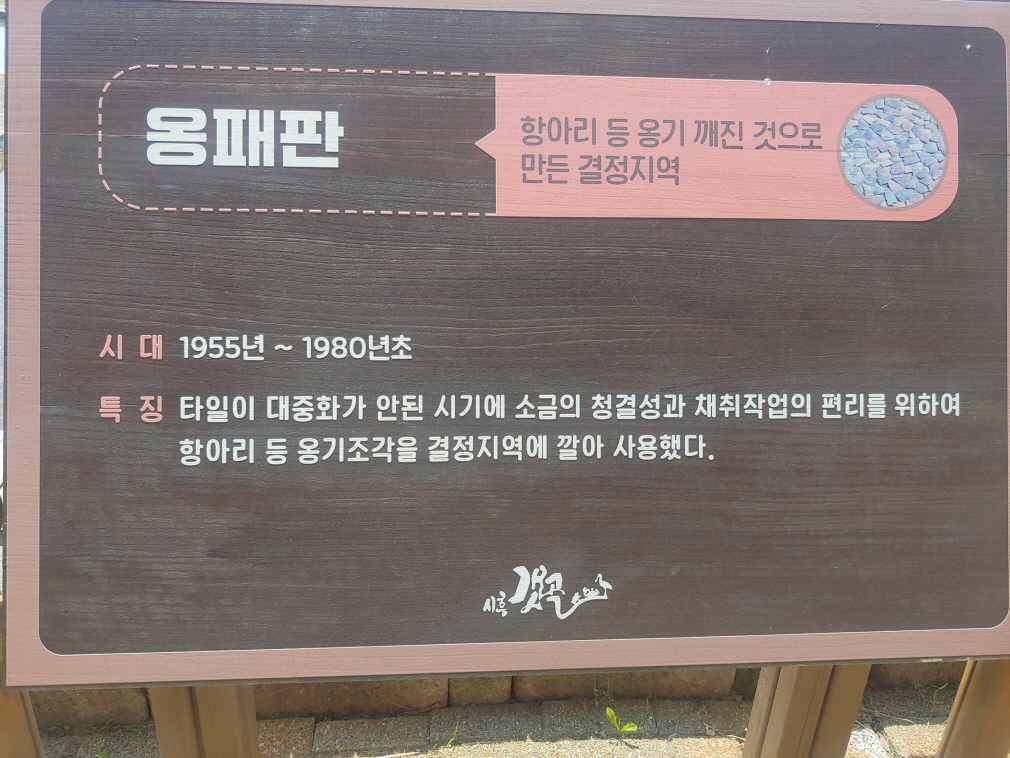

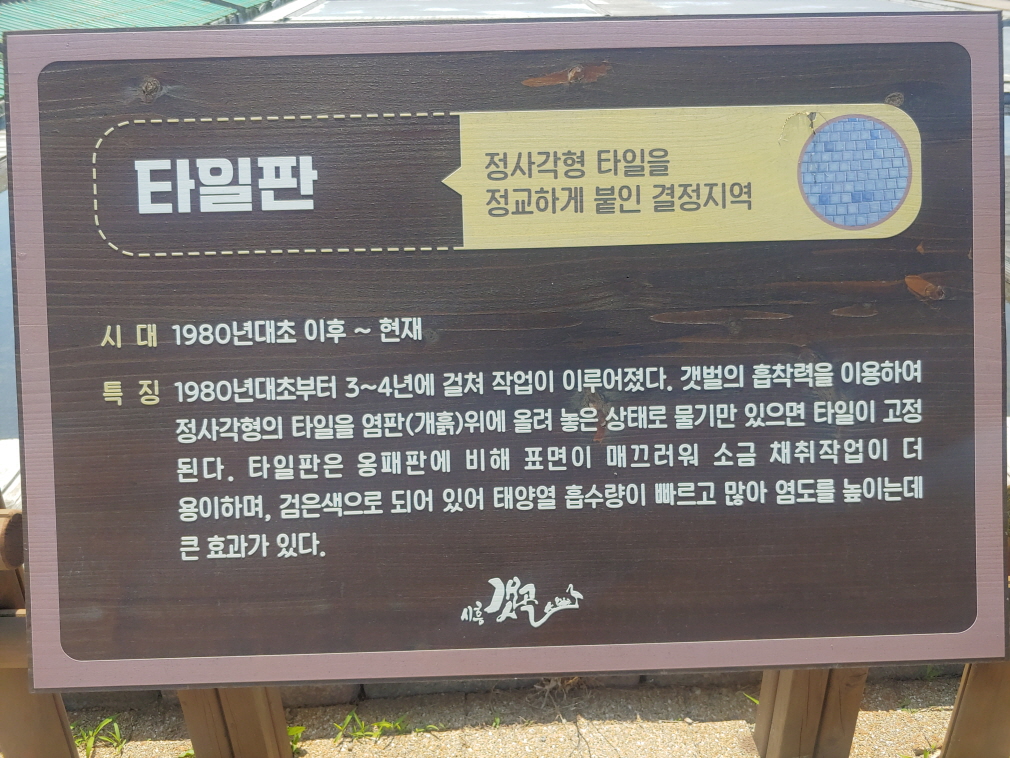

시흥에 갯골생태공원이 있다. 옛날 염전이 있던 곳이다. 개활지가 수백만평에 달한다. 텐트 치는 것이 가능하다.

생태공원은 안양에서 21키로 거리에 있다. 일요일 오전 차로 20-30분밖에 걸리지 않는다. 수도권에 이처럼 광대한 생태공원이 있다는 것이 놀랍다.

시흥갯골생태공원은 어떤 곳인가? 안내판 문구를 옮기면 다음과 같다.

“시흥갯골은 내륙으로 갯벌이 깊숙이 굽이지는 내만 갯골로서 다양한 갯골 생물들의 터전이자 옛 염전의 정취를 느낄 수 있는 아름다운 곳입니다.

시흥갯골은 옛 소래염전 지역의 중앙을 관통하고 있습니다. 한때는 갯골의 물길을 이용하여 내륙까지 어부들의 배가 드나들기도 하였고, 염전에 바닷물을 끌어들이는 통로의 역할을 하기도 했습니다.

소래염전은 시흥 갯골을 중심으로 남북에 펼쳐져 있었으며, 남쪽지역 일부에 오늘날의 갯골생태공원이 자리 잡고 있습니다.

정왕동 일원에 있었던 군자염전과 더불어 남한 최대의 천일염 생산기지였던 소래염전은 약 544만 ㎡의 규모로 일제강점기인 1934년 조성되어 광복 이후, 국영(전매청), 민영(대한염업)의 시기를 거치며 1996년까지 운영되었습니다.

2012년 국가습지보호지역으로 지정된 시흥갯골은 폐 염전 지역의 광활한 풍광과 연안생태계가 어우러진 자연의 보고이자 뛰어난 경관을 지닌 관광 자원입니다.”(시흥갯골생태공원 안내판)

비람이 분다. 갯벌 갈대숲은 파도 친다. 텐트도 요동친다. 나뭇꾼의 행복, 지게꾼의 행복을 맛보기 위해 누웠다. 대지에 등을 맞댔다.

땅에는 지기가 있다. 바위산에 바위기운이 있는 것과 같다. 누군가 옆에 있으면 그 사람 기운을 느끼는 것과 같다. 그런데 지기는 안은하고 편안하다는 것이다.

여기 불편한 사람이 있다. 그 사람과 함께 있으면 마음이 불안하다. 한시바삐 떠나고 싶어 진다. 그러나 자연에서는 불편함이 없다. 늘 그러할 뿐이다.

그 사람에게는 아무 잘못이 없다. 싫어하는 마음을 낸 나에게 문제가 있다. 자신의 몸도 마찬가지일 것이다.

몸이 아프면 마음도 아프다. 더우면 마음도 더워지는 것 같다. 몸 상태에 따라 마음도 변한다. 마치 날씨에 따라 마음이 변하는 것과 같고 주식시세에 따라 기분이 바뀌는 것과 같다.

아라한은 어떠한 경우에라도 몸에 따라 마음이 변하지 않는다. 몸 따로 마음 따로인 것이다. 어떻게 이런 일이 가능할까? 밀린다팡하에서 나가쎄나 존자는 이렇게 설명했다.

“대왕이여, 거룩한 님의 마음은 잘 닦여져 있고, 길들여져 있고, 잘 길들여져 있고, 유순하고, 순종하는데, 그는 괴로운 느낌에 접촉하여 ‘무상하다.’라고 굳게 파악하고 삼매의 기둥에 마음을 매어 둡니다. 삼매의 기둥에 묶인 그 마음은 동요하거나 흔들리지 않고 정초 되어 흩어지지 않습니다.”(Mil.254)

범부는 신체에 영향 받는다. 이는 “추위, 더위, 기아, 갈증, 대변, 소변, 해태, 늙음, 질병, 죽음”(Mil.254)이라는 열 가지가 세세생생 따라 다니는데 자신이 주인이라고 보기 때문이다.

추우면 ‘추워죽겠다’라고 말한다. 더우면 ‘더워죽겠다’라고 말한다. 열 가지에 신체적 현상에 대해서 자신의 것으로 보면 괴롭다.

열 가지 신체적 현상은 내 것이 아니다. 이 몸이 내 것이라면 병들지도 말고 늙지도 말고 죽지도 말아야 할 것이다. 그러나 그런 일은 일어나지 않는다. 이는 내가 이 몸의 주인도 아니고 주재자도 아님을 말한다.

이 몸은 내것이 아니다. 나의 의지와 관계 없이 병 들고 늙어 가는 것을 보면 알 수 있다. 나의 의지와 관계 없이 신진대사가 일어나는 것에서도 확인된다.

아라한은 이 몸의 주인도 아니고 주재자라는 것을 안다. 그래서 몸의 변화에 대해서 괴로워하지 않는다. 육체적 고통이 정신적 괴로움으로 전이 되지 않는 것이다. 이에 대하여 나가쎄나 존자는 “대왕이여, 줄기 가지 잎사귀가 무성한 크나큰 큰 나무 가 바람의 힘에 부딪히면 가지가 흔들리는데, 그 줄기도 흔들립니까?:라며 역질문 하면서 다음과 같이 설명한다.

“대왕이여, 이와 같이 거룩한 님은 괴로운 느낌에 접촉 하여 ‘무상하다.’라고 견고하게 파악하고 삼매의 기둥에 마음을 매어 둡니다. 삼매의 기둥에 묶인 그 마음은 동요하거나 흔들리지 않고 정초 되어 흩어지지 않습니다. 그러나 그의 고통이 변화하고 확대됨에 따라 신체가 굽어지고 비틀리고 나뒹굽니다. 그러나 그의 마음은 큰 나무의 줄기처럼 동요하지 않고 흔들리지 않습니다.”(Mil.254)

몸은 잘못이 없다. 다만 그러할 뿐이다. 문제가 있다면 마음이다. 몸을 자신의 것이라고 여기면 정신적 괴로움이 야기 된다.

몸은 내것이 아니다. 마찬가지로 자연도 내것이 아니다. 자연은 덥거나 춥다고 해서 괴로워하지 않는다. 대지도 내것이 아니다. 대지는 사람에 대해 호불호가 없다.

텐트에 누워 있으니 마음이 편안하다. 바람은 살랑살랑 분다. 잠시 잠들었다. 세상에 이런 행복은 없다. 두통과 한증이 일시에 사라진 것 같다. 대지에 밀착했기 때문일까?

맨발로 걷는 사람들이 있다. 영어로 어싱이라 한다. 같은 말이라도 한자어를 쓰면 고상하다. 영어를 쓰면 지적으로 보이는 것 같다. 그래서 어싱(Earthing)이라 하는 것일까?

전자공학을 전공했다. 지금도 관련된 일을 하고 있다. 인쇄회로기판(PCB) 설계업이다.

인쇄회로기판 설계에서 그라운드(Ground)가 있다. 우리말로는 땅이 될 것이다. 약어로 ‘GND’라고 한다.

인쇄회로기판 설계에서 GND가 탄탄해야 한다. 왜 그런가? 그라운드 패턴이 넓어야 성능이 향상된다. 노이즈(雜音)가 적어지는 것이다.

그라운드는 토대와 같다. 토대가 탄탄하면 건물도 안정적이다. 토대가 부실하면 건물은 불안정하다. 인쇄회로기판 설계할 때는 가능한 그라운드를 넓게 깔아 준다. 구석구석 빈틈 없이 메꾸어 준다. 그래야 노이즈가 발생되지 않는다.

맨발걷기는 땅과 접촉하는 것이다. 발바닥을 통해서 직접 대면하는 것이다. 요즘 사람들은 이를 어싱이라 한다. 마치 피뢰침을 접지하는 것과 같다.

인간은 일종의 안테나와 같다. 움직이는 안테나인 것이다. 그것도 고성능안테나이다. 그런데 안테나는 접지가 불안정하면 잘 잡히지 않는다는 것이다. 성능이 약화 되는 것이다. 이럴 때 접지를 확실하게 하면 성능이 개선된다.

오늘날 인간은 공중에 붕 떠 있는 것과 같다. 고층아파트에 살며 고층사무실에서 일한다. 땅 밟을 기회가 별로 없다. 차나 전철을 타고 다니고 의자에 앉아서 생활하기 때문에 붕 떠 있는 것과 같다.

현대인은 늘 불안하다. 그것은 공중에 떠 있는 삶을 살기 때문이다. 땅에 접지가 되어 있지 않는 삶이다. 땅에서 수십미터 높이에서 잠을 자고 일을 하며 살아간다. 그러다 보니 두통, 한기 등 갖가지 이름 모를 질병에 시달린다.

토대가 탄탄하면 안정된다. 땅 바닥에 누우면 편안하다. 종종 땅바닥에 누워 있는 노숙자를 본다. 가진 것이 아무것도 없는 노숙자는 땅바닥에 의존할 수밖에 없을 것이다.

하늘을 이불삼고 땅을 요로 삼는 삶이 있다. 진묵대사는 “하늘을 이불로 땅을 자리로 산을 베게로 삼고 달을 촛불로 구름을 병풍으로”라고 노래했다. 청정도론 두타행에서 노지에서 지내는 수행에 대하여 이런 게송이 있다.

“집없는 자에게 어울리고

얻기 어려운 것이 아니다.

하늘에는 별들의 보석이 펼쳐지고

달빛이 비추어 빛나니.

노천에 지내는 수행승은

사슴 같은 마음으로

해태와 혼침을 몰아내니

수행락을 누리며 앉는다.”(Vism.2.63)

노천에서 지내는 수행승은 등을 땅에 댈 것이다. 땅바닥에 누웠을 때 가장 안정적 자세가 될 것이다. 비록 가진 것은 없어도 대지가 나의 방바닥이 된다. 그런데 지붕 없는 집에는 하늘에 별들이 보석처럼 빛난다는 것이다.

한가로운 갯벌의 오후이다. 바람은 거침없이 불어 텐트가 들썩인다. 가장 낮은 자세로 어싱했다.

2024-06-02

담마다사 이병욱

'국내여행' 카테고리의 다른 글

| 블로그문학 인정투쟁, 봉평 이효석문학관에서 (0) | 2024.06.09 |

|---|---|

| 발왕산 천년 주목 (0) | 2024.06.08 |

| 죽녹원(竹綠苑) 죽순의 기세를 보면 (1) | 2024.05.19 |

| 백아산자연휴양림의 아침 (0) | 2024.05.16 |

| 세량지 아침 물안개 (0) | 2024.05.16 |