한국불교가 망할 뻔한 사건이 있었는데

백권당 근처에 명학공원이 있다. 일이 어느 정도 마무리 되었을 때 머리 식히러 공원에 간다. 글을 쓰고 나서도 간다. 축구장만한 공원을 몇 바퀴 돌다 보면 새로운 기분이 된다.

명학공원 길거리전도사

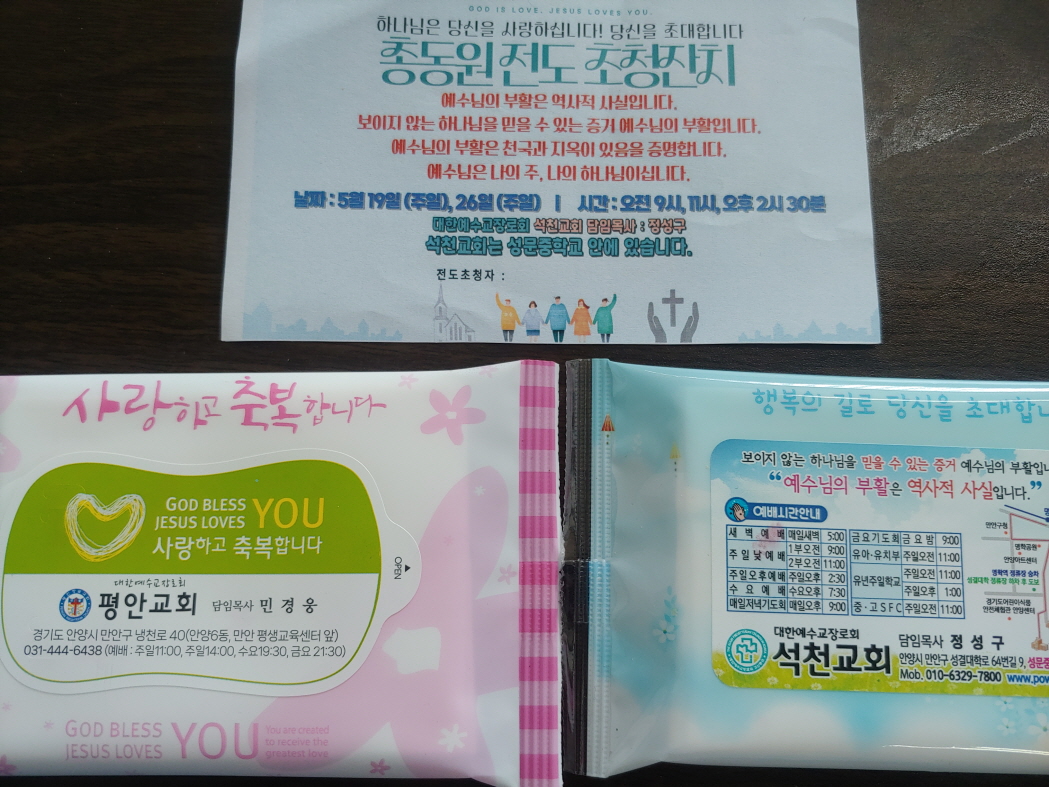

명학공원에서 종종 볼 수 있는 장면이 있다. 그것은 길거리전도사이다. 주로 중년여성이다. 그들은 티슈나 건빵을 건네며 “예수 믿으세요.”라고 말한다.

전도사는 사람의 마음을 읽을 줄 아는 것 같다. 내가 기독교인이 아니라는 것을 알았던 것 같다. 그래서 가까이 다가와 이야기를 건넨 것이라고 본다. 표정이나 옷차림으로 파악하는 것일까? 그것이 궁금하다.

길거리전도사는 대체로 무례하다. 아무나 붙잡고 자신의 종교를 홍보하는 것이 그렇다. 대상이 되는 사람은 피곤한 일이다.

길거리전도사를 만나면 어떻게 해야 할까? 예전에는 피해 다녔다. 멀리서 파악하고 길을 돌아 가는 것이다. 정면으로 맞닥뜨렸을 때는 불쾌감을 표시하기도 했다.

세월이 흘렀다. 이제 길거리전도사 대하는 방식도 바뀌었다. 미소와 함께 물건을 받아 준다. 그리고 예수믿으라는 말에 목례를 한다.

길거리전도사는 해야 할 일이 있을 것이다. 할당된 티슈나 건빵을 소모해야 할 것이다. 이럴 때 받아 준다면 얼마나 고마워할까? 아마 한사람 전도할 가능성을 보았다고 생각할지 모르겠다.

길거리전도사를 대하는 태도가 바뀌었다. 그것은 교리에 대한 자신감이 크다. 초기불교를 접하고서 니까야를 읽은 것이 결정적이다. 이 세상에 그 어떤 종교도 연기법의 잣대를 들이대면 모두 사견(邪見), 즉 삿된 견해가 되어 버리는 것이다.

스님의 글에 도발하며

오늘 페이스북에 어느 스님의 글에 댓글을 달았다. 스님은 이해인 수녀를 극구 칭찬했다. 수많은 저서를 남긴 수녀에게 국가에서 훈장으로 주어야 한다고 써 놓았다.

스님의 일에 참견하지 말라고 했다. 스님의 일에 시비를 걸면 삼보를 비방하는 것이 된다. 한국불교에서 말하는 것이다. 그럼에도 “이해인 수녀를 존경하지만 불교인의 입장에서 보았을 때는 외도입니다.”라고 써 놓았다.

스님의 글에 도발했다. 스님은 어떤 반응을 보일까? 어느 정도 짐작이 간다. 아마 포용하는 듯한 답글을 달았으리라고 본다.

개신교에 밀린 한국불교

현재 한국에는 세 개의 메이저 종교가 있다. 불교, 개신교, 천주교를 말한다. 그런데 놀랍게도 불교는 일등이 아니라는 것이다. 십년에 한번 발표하는 종교인구총조사에서 개신교에 밀린 것이다.

불교는 개신교에 일위 자리를 내 주었다. 더구나 개신교와 천주교를 합한 인구는 30프로 가량되어서 불교의 20% 이하 보다 훨씬 더 많다. 그래서일까 전세계적으로 한국은 기독교 국가로 분류된다. 한국불교는 어쩌다가 개신교에 밀렸을까?

아시아에서 필리핀을 제외 하고 한국이 기독교 국가가 되었다. 한국불교 1700년 역사에서 처음 있는 일이다. 한국불교는 갈수록 쇠퇴하고 있는 것 같다.

한국불교가 망할 뻔한 사건이 있었는데

한국불교가 망할 뻔한 사건이 있었다. 그것은 20111년에 있었던 하나의 사건이다. 이른바 ‘종교평화선언’을 말한다. 조계종에서 야심 차게 추진했었던 ‘종교평화실현을 위한 불교인 선언’, 이른바 ‘21세기 아쇼카선언’을 말한다.

조계종의 종교평화선언은 무산되었다. 참으로 다행스러운 일이다. 만일 그때 종교평화선언, 소위 아쇼카선언이 공표되었더라면 어떻게 되었을까? 아마 그 순간 한국불교는 망했을 것이다.

아쇼카선언은 어떤 내용일까? 크게 두 가지로 요약된다. 초안을 보면, 1) “나만의 진리를 고집하지 않으며 불교에만 진리가 있다고 주장하지 않고, 이웃종교에도 진리가 있음을 인정한다.”라는 내용이 있고, 또한 2) “전법(불교의 진리를 전하는 것)이 개종을 목적으로 하지 않는다.”라는 표현이 있다.

종교평화선언 초안을 보면 충격적이다. 나만의 진리를 고집하지 않는다는 말이 그렇다. 더구나 이웃종교에도 진리가 있다는 것이다. 어쩌면 당연한 이야기라고 여길지 모른다. 그러나 이는 불교의 정체성을 흔드는 것이다.

불교인들은 부처님의 가르침을 믿고 따른다. 이는 법회 할 때 삼귀의 하는 것을 보면 알 수 있다. 부처님(Buddha)과 부처님의 가르침(Sangha)과 부처님의 가르침을 실천하는 수행승들의 공동체(Sangha)를 귀의처로 하고, 의지처로 하고, 피난처로 삼는 것이다. 그럼에도 불교에만 진리가 있는 것은 아니라는 것이다. 더구나 타종교, 즉 개신교나 천주교에도 진리가 있다고 한다. 더욱더 놀라운 것은 그 진리라는 것은 궁극적으로 같은 것인데 명칭만 다를 뿐이라고 했다!

종교다원주의 선언이 될 뻔

매일 경전을 읽는다. 초기경전을 말한다. 다른 말로 니까야이다. 그런데 니까야를 읽다 보면 다른 사람에게도 알려 주고 싶은 마음이 일어난다. 그래서 이렇게 장문의 글을 쓰는지 모른다.

누구든지 자신이 신봉하는 종교가 최고인줄 안다. 그런데 누군가 ‘모든 종교는 다 똑같다’라는 말을 누군가 했을 때 이를 어떻게 받아 들여야 할까? 놀랍게도 조계종에서는 도법스님을 비롯하여 학자, 목사 등이 모여서 종교평화선언이라는 것을 만들었다. 마치 길희성 선생이나 오강남 선생 등이 주장하는 ‘종교다원주의’를 받아 들이는 것 같았다.

종교다원주의란 무엇인가? 기독교를 중심으로 한 통합사상에 대한 것이다. 이를 ‘등산의 비유’로 설명한다. 산에 오르는 길은 여럿이지만 정상은 하나라는 것이다. 그래서 종교다원주의자들은 궁극적으로 진리는 같은 것이라고 말하면서 다만 명칭이 다를 뿐이라고 주장한다.

2011년에 있었던 조계종의 종교평화선언은 종교다원주의 선언이 될 뻔 했다. 또 한편으로 불교항복선언이 될 뻔 했다. 마치 스스로 무장해제를 선언하는 것 같았다. 포교도 포기하는 것이다. 이는 “전법이 개종을 목적으로 하지 않는다.”라는 초안에서도 나타났다.

길거리에서 불교전도사는 거의 없다고 보아야 한다. 도처에서 개신교의 길거리전도사를 접하는 것은 어렵지 않지만 아직까지 불교길거리전도사를 보지 못했다. 그럼에도 초안을 보면 “전법이 개종을 목적으로 하지 않는다.”라고 하여 전법을 포기한 것이나 다름 없다. 아니 한번도 길거리포교를 하지 않았음에도 개종을 목적으로 하는 길거리포교하는 식의 전법활동을 하지 않겠다는 것이다.

불교를 기독교에 팔아 먹었을 것

2011년 종교평화선언은 헤프닝으로 끝났다. 도법스님을 비롯하여 불교학자, 기독교 목사 등이 추진했던 ‘21세기 아쇼카선언’, 즉‘종교평화실현을 위한 불교인 선언’은 그때 당시 조계종 종정이었던 법전스님이 허락하지 않아서 무산되었다.

2011년 조계종 종교평화선언은 무산되었다. 그리고 13년이 지났다. 만약 그때 선언되었더라면 어떻게 되었을까? 감히 말할 수 있다. 그때 당시 조계종 총무원장 자승스님과 그때 당시 선언을 추진했던 도법스님은 불교를 기독교에 팔아 먹었을 것이라고 자신 있게 말할 수 있다.

불교가 좋아 불교를 종교로

불교가 좋아 불교를 종교로 하고 있다. 이런 것에 대하여 어떤 이는 비난할지 모른다. 한종교만 알고 다른 종교를 모른다면 아무것도 모른다고 말할지 모른다. 그러나 이미 고교시절에 기독교를 겪었다. 미션스쿨 삼년 다니면서 모두 파악한 것이다.

불교를 종교로 한다고 하여 타종교를 배타적으로 보지 않는다. 타종교를 믿는 사람들의 신앙도 존중해 준다. 그럼에도 불구하고 부처님 가르침을 접하면 접할수록 불교밖에 진리가 없다고 본다. 이는 불교인으로서 어쩌면 당연한 것인지 모른다.

부처님의 연기법을 알면 알수록

부처님의 연기법을 알면 이 세상에 출현한 모든 종교가 망상임을 알게 된다. 왜 그런가? 실재를 보지 않고 개념을 보기 때문이다.

연기법을 알고 나서 불교의 진수를 알게 되었다. 쌍윳따니까야 ‘깟짜야나곳따의 경’(S12.15)에 실려 있는 짤막한 가르침을 보면 어떤 종교이든지 망상에 지나지 않음을 알게 된다.

atthitañceva natthitañca. lokasamudayaṃ kho, kaccāna, yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke natthitā sā na hoti. lokanirodhaṃ kho, kaccāna, yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke atthitā sā na hoti.

“깟짜야나여, 참으로 있는 그대로 올바른 지혜로 세상의 발생을 관찰하는 자에게는 세상에 비존재라는 것은 사라진다. 깟짜야나여, 참으로 있는 그대로 올바른 지혜로 세상의 소멸을 관찰하는 자에게는 세상에 존재라는 것은 사라진다.”(S12.15)

위 짤막한 두 문장은 연기법의 진수를 보여 준다. 오온에서 일어나는 현상을 있는 그대로 관찰하면 영원주의와 허무주의는 부수어진다는 것이다.

기독교는 영원주의에 대한 것이다. 그런데 부처님의 연기법에 따르면 영원주의는 있을 수 없다. 있다면 망상이다. 생각속에서만 있는 것이다. 이에 대하여 부처님은 “있는 그대로 올바른 지혜로 세상의 소멸을 관찰하는 자에게는 세상에 존재라는 것은 사라진다. (yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke atthitā sā na hoti.)”(S12.15)라는 말로 알 수 있다.

이 세상에는 두 가지 극단이 있다. 영원주의와 허무주의를 말한다. 그런데 이는 양극단이라는 것이다. 왜 양극단인가? 절대유(絶對有)와 절대무(絶對無)를 말하기 때문이다.

이 세상에 절대라는 것은 없다. 있다면 망상속에서나 있는 것이다. 절대적으로 존재한다는 영원주의는 현상의 소멸을 관찰하면 사라진다. 절대적으로 없다는 허무주의는 현상의 발생을 관찰하면 사라진다.

인식론적 왜곡 만냐띠(妄想)

세상사람들은 불교에 대하여 얼마나 알고 있을까? 불자라 하여 부처님의 심오한 가르침을 잘 알고 있을까? 스님이라 하여 부처님의 진실한 가르침을 잘 알고 있을까? 니까야를 읽어 보기 전에는 자신할 수 없을 것이다.

니까야를 읽어 보면 외도에 대한 이야기가 많다. 이는 무엇을 말하는가? 부처님이 외도와 논쟁해서 이겼음을 말한다. 그 중에서 오늘날 기독교와 유사한 브라만교도 있었다.

초기경전을 읽어 보면 오늘날 기독교와 유사한 교리를 가진 브라만교를 접한다. 똑 같은 유일신교이다. 그런데 부처님의 연기법에 따르면 망상이라는 것이다. 맛지마니까야 1번 경인 근본법문의 경에 다음과 같은 가르침이 있다.

“배우지 못한 일반사람은 하느님을 하느님으로 여기고 하느님을 하느님으로 여기고 나서, 하느님을 생각하고 하느님 가운데 생각하고 하느님으로부터 생각하며 ‘하느님은 내 것이다.’고 생각하며 하느님에 대해 즐거워한다. 그것은 무슨 까닭인가? ‘그는 그것을 알지 못하기 때문이다.’고 나는 말한다.”(M1)

여기서 하느님은 브라흐마(Brahma)를 번역한 것이다. 브라만교의 유일신을 말한다. 경에 따르면 “하느님, 위대한 하느님, 정복자, 정복되지 않는 자, 모든 것을 보는 자, 지배 자, 주재자, 작자, 창조주, 최상자, 조물주, 전능자, 존재하는 것과 존재할 것의 아버지”(D1)로 묘사 되어 있다. 오늘날 기독교의 유일신과 매우 유사하다. 그런데 이런 하느님에 대하여 부처님은 망상이라고 했다. 이는 무엇을 말하는가? 생각으로 만들어 낸 것임을 말한다. 그래서 배우지 못한 자들은 알지 못한다고 말했다.

초기경전에서는 창조주를 부정한다. 이는 부처님 당시 브라만교의 유일신인 브라흐마를 부정하는 것과 같다. 실재하지 않는 것임을 말한다.

하느님은 왜 실재하지 않는가? 이는 오온에 대하여“이것은 나의 것이고, 이것은 나이고, 이것은 나의 자이다.”라고 여기는 것에서부터 시작된다. 이는 다름 아닌 갈애와 자만과 견해에 대한 것이다. 이렇게 실재 하지 않는 것을 존재하는 것으로 여기는 것에 대하여 만냐띠(maññati)라고 했다. 만냐띠는 망상 또는 희론으로 번역된다.

만냐띠는 인식론적 왜곡에 따른 것이다. 이는 현상에 대하여 갈애, 자만, 견해에 지배당함으로써 발생하는 것이다. 이러한 인식론적 왜곡은 네 가지 방식으로 나타난다. 그래서 “1)창조주를 창조주로 여기고 창조주를 창조주로 여기고 나서, 2) 창조주를 생각하고, 3) 창조주 가운데 생각하고, 4)창조주으로부터 생각하며”(M1)라고 표현된다. “ 마침내 “창조주는 내것이다.”라는 망상이 생겨나는 것이다.

오온에 대한 인식론적 왜곡은 니까야 도처에서 발견된다. 물질에 대한 것을 보 “1)물질을 자아로 여기거나, 2)물질을 가진 것을 자아로 여기거나, 3)자아 가운데 물질이 있다고 여기거나, 4)물질 가운데 자아가 있다고 여긴다.”라는 표현이 바로 그것이다. 마침내 “나는 물질 이고 물질은 나의 것이다.”(S22.1)라고 인신론적 왜곡이 일어난다. 이것이 만냐띠, 즉 망상인 것이다. 이런 망상은 오온 중에 느낌, 지각, 형성, 의식에도 그대로 적용된다.

담마에 의한 세계정복 담마위자야(Dhammavijaya)

타종교인의 신앙을 존중한다. 그러나 부처님의 가르침을 알면 알수록 망상에 지나지 않음을 또한 알게 된다. 종교다원자라고 볼 수 있는 오강남 선생은 “동양이든 서양이든 자연은 이미 거룩한 분에 의해 주어진 축복이며 은총이기에 부처님이 발견한 법도 부처님이 만든 것이 아니라 이미 주어진 자연현상이므로 신의 은총일 것이다”라고 말했는데 이를 만냐띠로 본다.

2011년 종교평화선언이 불발된 것은 다행이다. 그때 선언 되었더라면 한국불교는 망했을 것이다. 근본에 있어서 같은 것이고 명칭만 다른 것이라면 굳이 산중에 있는 절에 갈 필요가 없을 것이다. 집 가까이 있는 교회에 가면 되기 때문이다.

종교평화선언에서는 개종을 목적으로 전법하지 않겠다고 했다. 길거리전도사들을 보면 바람직한 것이다. 그렇다고 전법하지 않으면 어떻게 될까? 부처님 가르침은 쇠퇴해서 사라지고 말 것이다.

종교평화선언을 아쇼카선언이라고 한다. 그런데 아소까 대왕은 부처님 가르침을 적극적으로 전파하고자 했다는 것이다. 어느 정도인가? 이는 담마위자야(Dhammavijaya), 즉 담마에 의한 세계정복을 천명한 것으로 알 수 있다.

아소까 대왕은 부처님 법이 좋은 줄 알았다. 그래서 부처님 가르침만이 이 세상과 저 세상의 평화와 행복을 가져 올 것이라고 확신했다. 그 결과 전세계에 담마사절단을 파견했다. 칼이나 몽둥이가 아닌 담마로 세계를 정복하고자 한 것이다.

아소까의 담마위자야는 2011년 당시 조계종의 전법에 대한 것과 비교해 보면 차이가 난다. 2011년 조계종의 소위 21세기 아쇼카선언은 사실상 전법포기선언과도 같다. 이는 “우리는 길거리전도사와 같이 하지 않겠습니다.”라고 말하는 것과 같다.

조계종에서는 아마 한번도 길거리전도를 하지 않았을 것이다. 그럼에도 초안에서 “전법이 개종을 목적으로 하지 않는다.”라고 했다. 이는 아소까의 담마위자야를 몰랐기 때문일 것이다. 왜 그런가? 아소까 대왕은 담마에 의한 세계정복을 천명했기 때문이다.

길거리전도사를 만나거든

스님은 이해인 수녀를 존경한다. 수많은 책을 집필한 수녀에게 훈장을 주어야 한다고 써 놓았다. 참으로 아름다운 이야기이다. 그러나 수녀의 종교는 불교인의 입장에서 보았을 때 외도사상이다.

타종교는 연기법적으로 보았을 때 성립되지 않는다. 더 심하게 말하면 망상이다. 이런 글을 쓰는 것도 블로거이기 때문에 가능하다. 지위가 있고 지켜야 할 명예가 있다면 어림도 없다.

오늘도 이 글이 끝나면 명학공원에 산책 가고자 한다. 공원에서 길거리전도사를 보게 될지 모른다. 그들이 티슈나 건빵을 건네며 “예수님 믿으세요.”라고 말하면 미소로서 받아 줄 것이다.

2024-06-05

담마다사 이병욱

'한국불교백년대계' 카테고리의 다른 글

| 명진스님 사자후 (0) | 2023.05.23 |

|---|---|

| 저 꽃들에게 물어 보라고 하는데 (1) | 2023.01.26 |

| 내 안의 코끼리를 어떻게 할 것인가? (1) | 2023.01.17 |

| 죽은 자들의 세상 (0) | 2022.09.20 |

| 세상것들에 대한 호기심 때문에? (1) | 2022.09.14 |